日々の仕事に追われる中で「自分らしさ」や「独自性」をどう育てていけばいいのか。

人と比べてしまい、気づけば自己否定に陥る……

そんな悩みを抱えるビジネスパーソンは少なくありません。実はその答えのヒントになるのが、「自己満足」という一見ネガティブに聞こえる言葉です。

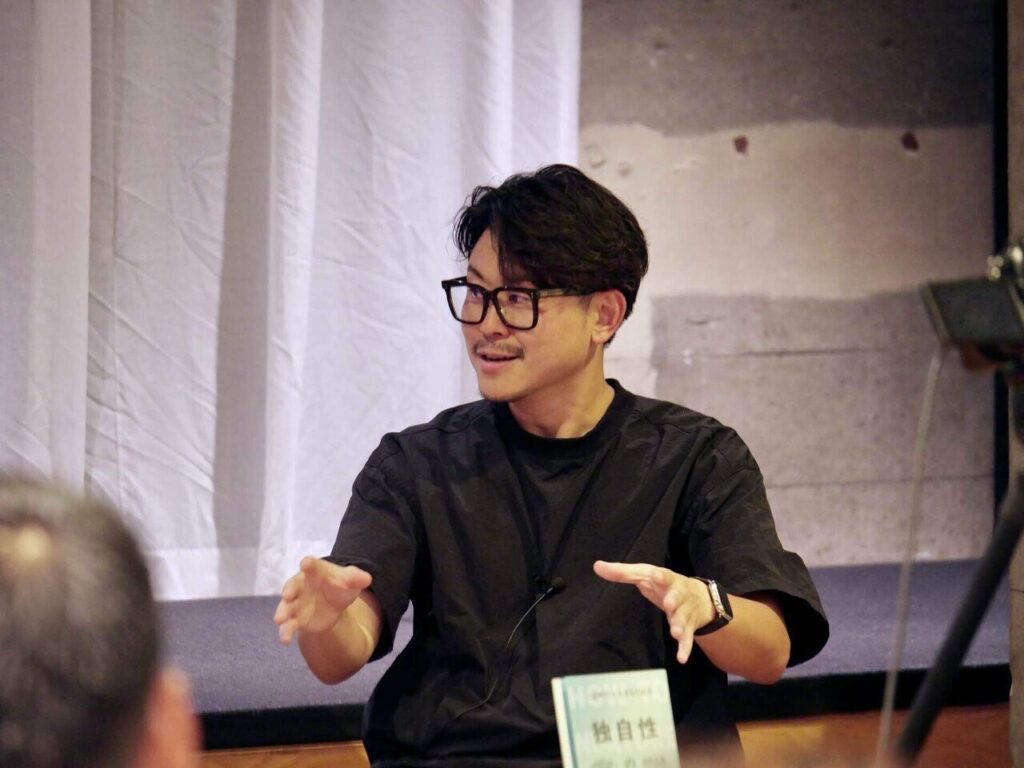

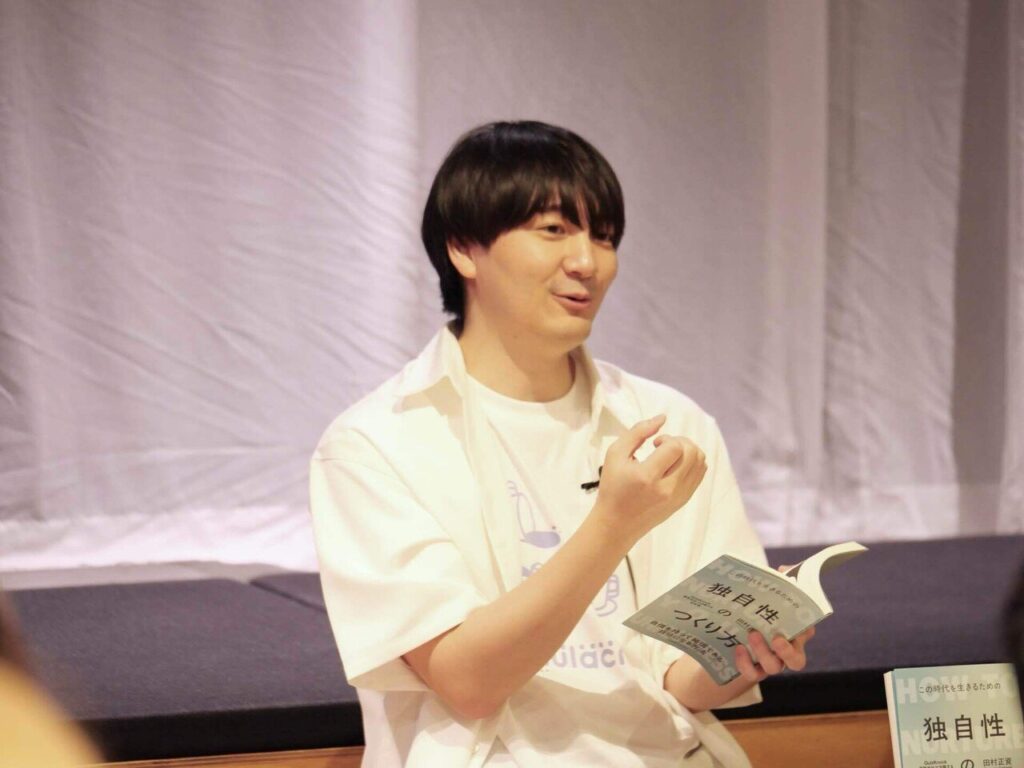

『独自性のつくり方』の著者・田村正資さんは、この「自己満足」こそが独自性の出発点だと説きます。本書の刊行を記念して、アートディレクターとして第一線で活躍し、数々の広告やブランディングを手がけてきた小杉幸一さんと田村さんによる対談イベントを文喫 六本木にて開催しました。

「図と地」の視点から見た伝わるデザインの条件、凡作から学ぶ独自性の磨き方まで——哲学とデザインの交差点から浮かび上がる「自分だけの感覚の伝え方」について、当日のお話をハイライトでお届けします。

「自己満足」からつくられる独自性

田村

株式会社batonで新規事業開発や哲学研究、執筆活動をしている田村正資と申します。先月『独自性のつくり方』(クロスメディア・パブリッシング)を出版しました。

小杉

アートディレクター・デザイナーとして、広告やブランディングに携わっている小杉幸一と申します。最近では、サントリー「特茶」、渋谷の「ハロウィーンイベントの会場ではありません」広告や、ペプシのグラフィック、eテレ「へんテナ」の番組ロゴなどを手掛けました。

田村

小杉さんのデザインは、日常の中に自然に浸透していて、とても素敵だと感じています。

本イベントのメインテーマでもある「自己満足」について、デザインのお話も伺いながら、語り合うことができれば幸いです。

今回出版した『独自性のつくり方』は「人と比べる社会から少し距離を取り、自己満足を大事にすること」をテーマとしています。比べ合うことをやめて、自分の感覚、つまり自己満足を育てることが、他者への価値につながるのではないかと考えました。

小杉

ご著書を読んでまず、「自分の感覚に自信を持っていいんだ」という安心感が湧きました。これまでデザインで「良い」と思うものを感覚的に掴んできましたが、それをうまく言語化できていなかったんです。田村さんが道筋を立てて説明してくださったおかげで、自分の思考回路にもちゃんと意味があったんだと再確認できました。

田村

そう言っていただき嬉しいです。 感覚はとても大事ですが、それを他者に伝えるにはやはり言葉が必要です。小杉さんに共感いただき、僕も安心しました。

小杉

「楽しいアウトプット」への道筋を明示していただいた気がします。楽しさが理屈と結びつくと、仕事に説得力が増すんですよね。

田村

おっしゃる通りです。ちなみに本書では、 僕のバックグラウンドである哲学だけでなく、漫画や小説、音楽など、自分が好きなものから得た気づきも盛り込みました。好きなものを大切にすること自体が、独自性につながると思っています。

小杉

これまでネガティブに捉えていた「自己満足」をポジティブな意味に転換できました。むしろ自分の軸になるものだと理解できて、安心しました。

「図と地」が表現に与える影響

田村

自分の固有の感覚、「自己満足」を言語化する上で、鍵になるのが「図と地」の概念です。図とは意識の焦点が当たっているもの、地とは焦点が当たっていないものです。たとえば、ダンスを習い始めるとします。その際、初めて知るダンス特有の動作が「図」である一方、「手足を上げる」など日頃から無意識に行っていて、「図」の習得を支えてくれるものが「地」にあたります。つまり、新しく取り入れることが「図」、すでに使いこなしていることが「地」なのです。この考え方が重要なのは、僕たちのコミュニケーションは「図」のやり取りのように見えるけれども、それをお互いがどう理解しているかは「地」によって決められている部分が大きいからなんです。仕事で「きちんと指示したのに違うものが出てきた」というケースは、「図」は共有されているけれども、お互いの「地」大きく異なっていたり、「地」への理解が抜け落ちているために、同じテキスト(指示)がまったく違った受け取られ方をしてしまっている、という場合が多いんです。

小杉

デザインの現場でも同じです。同じ言葉を使っていても、相手が受け取るイメージは異なります。背景が合っていないと、ズレが生まれるんですよね。

とくに、クライアントやチームと仕事をする際に、相手のこれまでの人生や好みを知らずに仕事に入ると、言葉は理解されても解釈がズレてしまいます。

田村

だからこそ、まずは共同の “地ならし”が必要なんですよね。背景や価値観をすり合わせず、違う方向を見ていると、噛み合わない。

小杉

僕自身は「小杉幸一という人間」を知ってもらうことから始めるようにしています。どういう背景でこの言葉を使っているのかを共有する。そうすると、同じミットに向かってボールを投げ合える感覚になります。

田村

まさに本書を通して伝えたかったことです。指示や要望がうまく伝わらないときは、「図」だけを共有して「地」が欠けている。 「地」を語ることが、そのまま「図」の力を増すんです。地ならしをしてから提示することで、相手の頭に文脈が整い、図が鮮やかに立ち上がります。

小杉

学生にも「図を出す前に地を整える」ことが大事だと、感覚的によく伝えています。

キャラクターを広告や商品に使うときも、単に図だけを見せてもダメなんです。例えば「Dr.スランプ アラレちゃん」を今のタッチで描いても、40代の人には響かない。ターゲットとなる40代の人たちが子どもの頃に見たアラレちゃんが、その世代の「地」だからです。

田村

キャラクターを使ったPRが効果を発揮するのは、世代の記憶やノスタルジーという「地」としっかり結びついたときなんですね。背景を無視して、人気があるキャラクターのイラストをただ提示するだけでは効果は出ない。

小杉

そうなんです。文脈まで含めて考える必要があります。キャラクター単体ではなく、その世代が育った空気感や思い出とセットで提示すると、強い共感が生まれるんです。

田村

おっしゃる通り、「地」が整っているかいないかで、アウトプットの質は大きく変わると感じています。たとえば、同じ言葉を発したとしても、幼稚園児と作家の言葉を比べると、重みがまったく違いますよね。幼稚園児は、知っている言葉がそれしかないからそれを言っているだけかもしれない。それに対して、作家の場合は、「他の表現をいくらでも使えたはずなのに、この表現を使っている」という「地」への推測が働く。言葉の重みには、背後の語彙や経験の厚みが「地」として効いているのです。僕たちが「説得力」と呼んでいるものの正体でもあります。

ソシュールの言語学では、言葉の意味は他の言葉との関係で決まるとされています。雪国に住んでいる人に雪を表す語彙が数十個あるように、語彙が豊かであればあるほど、その「地」を背景にして実際に発せられた言葉、すなわち「図」の輝きが増していくんです。

小杉

デザインの線や形も同じで、経験の積み重ねがあれば、アウトプットに深みが出ます。私が尊敬するデザイナーの浅葉克己さんは、0.1mm単位の線を引く世界を追求してきました。彼が描く太い線は、子どもがクレヨンで描くそれとはまったく重みが違う。線一本の違いに意味を込められれば、説得力を伴ったアウトプットが実現するんですよね。

田村

細部の解像度が全体の力を決める。言葉にもデザインにも共通する感覚だと思います。

では、「地」を豊かにするには具体的に何が必要なのでしょうか。鍵は「余白の時間」にあります。僕にとってそれはシャワーの時間。何もできない時間こそ、新たな気づきがあったりアイデアが浮かんだりすることが多いんです。自己満足に近づくには余白が必要です。

小杉

今はどんどん「余白の時間」が奪われていますよね。移動中でも入浴中でもスマホを触ってしまう。でも、ぼーっとすることで初めて「本当はこう考えていたんだ」と気づくことができ、思考を整理する「地」になるのですね。

その時間を意識的に確保するのは、今の時代だからこそより重要だと感じました。

自分だけの感動を言語化する

田村

こんなふうに「余白時間」に自分の中にある「地」を認識できれば、それを表現することが独自性への第一歩につながります。

僕の大学院の先輩で作家の小川哲さんが話していたことで、「作家を目指すなら、つまらない小説を読むことも大事だ」という言葉が印象に残っています。これは僕なりの解釈ですが、名作や古典ばかりを読むと、自分と比べてしまって疲れるし、世の中には名作しか存在しないような錯覚に陥ってしまうんです。たとえ全体としては評価できない作品でも、細部に光を当てることで、自分だけの価値が見えてきます。

小杉

デザインの現場も同じです。巨匠の作品ばかりを見ていると、自分との差に絶望して、かえって手が動かなくなってしまう。でも失敗作など触れると、なぜ凡庸なのかを考えることができるし、その分析が自分の成長につながります。

田村

そうなんです。SNSでは「神絵師」や「名作」ばかり流れてきますが、その背後には無数の駄作や小さな試みがある。その「地」を知ることが、名作の凄みを理解するためにも、自己満足を育てるためにも必要だと思います。

小杉

以前、 映画を観て「全体としては退屈だったけど、このワンシーンだけは素晴らしかった」と思った経験があります。その一点を言葉にすると、作品全体の印象がガラッと変わることさえあるので、細部の肯定を大事にしています。

田村

作品を酷評するのは簡単だけど、「この部分だけは全力で肯定する」と言えるときに、自分の独自性が表れる。自己満足の感覚を言葉にすることが、他人には新鮮に映るんです。

小杉

だからこそ、「面白かった」「つまらなかった」で感想を終えるのではなく、「どこがどう良かったのか」を具体的に伝えることが大切だと感じます。自分の「地」を相手に共有することにつながり、まったく違う視点から作品を見ることができるのです。

田村

細部の感動を言葉にすることは、自分だけの「翻訳」ですからね。

小杉

「翻訳」という言葉はすごくしっくりきます。僕たちもクライアントの言葉や想いを別の表現に翻訳しています。それを忘れるとただの装飾で終わってしまう。

田村

私もデザインは翻訳に近いと感じています。単に表層を整えるのではなく、相手の背景、つまり「地」を理解して、別の表現に移し替える営みではないでしょうか。

小杉

通訳者の橋本美穂さんのことを思い出しました。彼女はイベント当日だけでなく、2週間前からリハーサルや準備に参加するそうです。事前に「地」となる背景を知っているからこそ、的確に通訳できるんですよね。

田村

なるほど……! 通訳の世界もめちゃくちゃ奥が深いですね。文化的な背景や価値観を理解して初めて、その人らしさを移し替えることができる。デザインともまったく同じ構造だと思います。

地ならしから独自性へ

小杉

僕はデザインの参考資料を探すとき、同じ分野のものはあえて見ないようにしています。表層だけを真似ると「パクり」になってしまうからです。まったく異なるジャンルの建築や演劇などから学ぶことが多いですね。

田村

異分野の「地」を取り込むことで、アウトプットが新鮮になるのですね。まさに独自性の育て方だと感じました。

小杉

そうなんです。新しい「図」を生み出すためには、自分の外にある「地」を参考にする必要があると思います。表層を模倣するのではなく、考え方や背景を借りることがオリジナルへの近道なんです。

田村

今日の対話を通して、「独自性」とは、「地」を探り、丁寧に整える営みだと改めて感じました。自己満足を守り、背景を意識することで、自分だけの感覚が他者に共有できる価値に変わっていく。

小杉

デザインも同じです。図を成立させるには必ず「地」が必要で、相手と地合わせをすることが大切。「図」と「地」の往復を意識することで、独自性は初めて育っていくんだと再確認しました。

田村

自己満足は恥ずかしいものではなく、独自性の源泉です。今日の対話そのものが、僕にとっては大きな自己満足でした。それをシェアすることで、誰かにとっての価値になればと思います。ありがとうございました。

【プロフィール】

田村正資(たむら・ただし)

哲学者

1992年、東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は現象学(メルロ゠ポンティ)。開成高校クイズ研究部リーダーとして、伊沢拓司と第30回高校生クイズ優勝(2010年)。現在は株式会社batonで新規事業開発を手掛ける。これまでにYouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」やECサイト「QurioStore」の立ち上げに携わった。新規事業開発のかたわら、哲学研究と作家活動も継続。論文執筆のほか、『ユリイカ』『群像』に論考や批評を寄稿・連載するなど文芸誌でも活躍している。著書に『問いが世界をつくりだす メルロ゠ポンティ 曖昧な世界の存在論』(青土社)。

小杉 幸一(こすぎ・こういち)

アートディレクター / クリエイティブディレクター / グラフィックデザイナー

1980年神奈川生。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科。株式会社博報堂を経て、2019年株式会社「onehappy」を設立。企業、商品のブランディングのために、デザイン思考をベースに、クリエイティブディレクション、アートディレクションを行う。CIデザイン、VIデザイン、広告デザイン、空間デザイン、プロダクトデザイン、エディトリアルデザイン、パッケージデザイン、ウェブデザインなど。グローバル戦略を見据えたアパレル事業のブランディングや、自己ブランド「FLOWORD」開発も積極的に行う。